Паноптикум Бентама. Общество развитого психологизма

В этой статье я хочу поговорить о важном и нечасто обсуждаемом аспекте психологии, а именно, о власти.

Западное общество последних ста лет пропитывается психологией, она захватывает все больше времени и содержания мыслей. Психотерапевты имеют с этого устойчивый приток клиентов, а тексты такого плана множатся в бесконечном диапазоне от «Как стать счастливым» до «Комментариев к поправкам к МКБ».

С одной стороны, можно сказать, что психологизация пока еще касается больше самих индивидов, чем целых социальных систем. С другой стороны, и системы постепенно «опсихогизируются». В школах появляются психологи, в армии берутся в расчет психические особенности призывников, секулярный суд, чтобы решить экономический спор, может затребовать консультацию или справку.

Очень многие частные вопросы, которые прежде артикулировались в ключе права, физического здоровья или религии, постепенно прорастают психологизмом, причем во все более насильственном порядке. Участие в психологических тестированиях часто становится неизбегаемой частью собеседования при устройстве на работу. Для реализации права на аборт по ОМС, женщина обязана пройти консультацию у аффилированного психолога. Споры об опеке над детьми или о восстановлении экономических прав после их частичной утери в связи с каким-то антисоциальным поведением требуют участия психолога как эксперта, от которого зависит дальнейшая жизнь и взрослых, и детей. В вопросах расследования насильственных преступлений над детьми точка зрения включенного в процедуру психолога может вовсе оказаться определяющей, так как его заключение по сути содержит вердикт о том, говорит ребенок правду или нет. О власти психолога и психиатра в ситуациях определения дальнейшей судьбы человека, изначально подозреваемого в неполной психологической «вменяемости», говорить нечего. Такая власть прежде могла принадлежать только судье, священнику или эксперту, вооруженному чисто техническими достижениями науки.

Но власть такого рода, по крайней мере, измерима, бюрократизирована и подчинена общественному контролю. Хотя любая система власти и стремится к разрастанию, но в отношении социальных институтов этот рост всегда ограничен другими конкурирующими диспозитивами. Сложнее и опаснее бывает та власть, которую нельзя измерить и вместить в протокол.

Обычно психологизацию обыденной жизни оценивают как явление положительное. Общество становится «человечнее», индивид готов заглядывать внутрь себя, внутрь других, прислушиваться к их интересам, и все вместе они идут в сторону того, чтобы сформировать социум взаимного уважения, эмпатии и заботы о своем комфорте без ущерба для других. Отрицательным зарядом обладают только «плохие», некомпетентные психологии и психологи, ложные теории и практики, которые могут навредить. То есть, те, которые не работают в рамках общего консенсуса и не ведут в сторону, куда по общему согласию всё должно двигаться.

Эти «плохие» тексты и «плохие» психологии связывают слова не в той последовательности и не с тем смыслом, как это принято и желательно для тех, кто в данный момент обладает авторитетом в рамках конструирования целей «хорошей» психологии. Такие процессы сами по себе очень текучи и легко выявляют существование систем власти внутри самого психо-сообщества. Одни и те же слова, подписанные или произнесенные людьми с разным социальным капиталом, весят, разумеется, по-разному.

«Психологическое сообщество», о котором идет речь, – это сообщество, состоящее из всех тех, кто по каким-то аспектам относит себя к акторам психологических диспозитивов. Это психологи, тренеры, студенты, преподаватели, клиенты, читатели книг и статей, репостеры заметок, медиа-персоны, высказывающиеся о своем отношении к теме, читатели этой статьи и т.д. и т.п. Все эти люди в контексте их взаимодействия с полем психологии составляют не разрозненные атомы, а со-общество людей, взаимосвязанных через общую дискурсивную практику, и создающие ее сами одновременно с тем, как они же определяют и переопределяют свое место в ней.

Поле смыслов, разделяемых психо-сообществом, дальше оказывается вписанным в еще более крупную систему, для которой иерархическое место внутри частного сообщества служит атрибутом для продвижения в более крупной системе взаимосвязей. Проще говоря, публичный камин-аут персоны о посещении ею психотерапевта определенного направления может влиять на социальный капитал как психотерапевта (или пси-течения) внутри своего сообщества, так и персоны – внутри более крупного сообщества зрителей.

Власть нозологии

Поле психологически ориентированных ценностей является частью общего поля ценностей, по направляющим которых происходит развитие bios politicos: гуманизация, права личности и медикализация отклоняющегося поведения.

В последнем издании МКБ мы видим такие экзотические формы «медицинских» недугов, как привязанность к компьютерным играм, слишком долгое горевание (аж дольше полугода), склонность повреждать себе кожу (теперь это отдельный диагноз, наряду с повреждением какого-нибудь другого органа) и другие замечательные достижения каталогизаторской мысли.

Изменение статуса явления с «так тоже бывает» на «болезнь» неотвратимо повлияет на отношение к этим явлениям сначала в рамках психо-сообщества и далее постепенно везде. То, что non-classified, еще не оценено, не отсортировано на полках кунст-камеры, развивается вне внимания и селекции. Слишком сильно было бы сказать, что оно развивается свободно, но оно развивается в свободе от шифра болезни, места на полке уродств, подлежащих излечению или, в лучшем случае, подлежащих адаптации к жизни в «здоровом» мире.

Одержимость психологической безгрешностью, здоровьем, чистотой помыслов идет рука об руку с любопытством к выявлению изъянов. «Это нормально?» – вопрос применимый к любому проявлению внутренней жизни, становится внутренней инстанцией наблюдения, интроекцией внешнего наблюдателя и оценщика. МКБ-11 смотрит на меня с подозрением. МКБ-12 будет использовать еще более острый микроскоп и еще более едкий лакмус, чтобы выявить мое законное место в системе здравоохранения.

Власть нозологии такова, что после официального включения нового явления в перечень болезней, дискуссия о нем с позиции отказа от оценки постепенно становится маргинальной.

Обратный процесс тоже происходит по мере того, как то или иное явление выходит из официальных списков заболеваний (которыми сейчас выступают, главным образом, МКБ и DSM), но процесс де-патологизации всегда идет намного медленнее, чем процесс патологизирующий.

Паноптикум как модель наблюдения

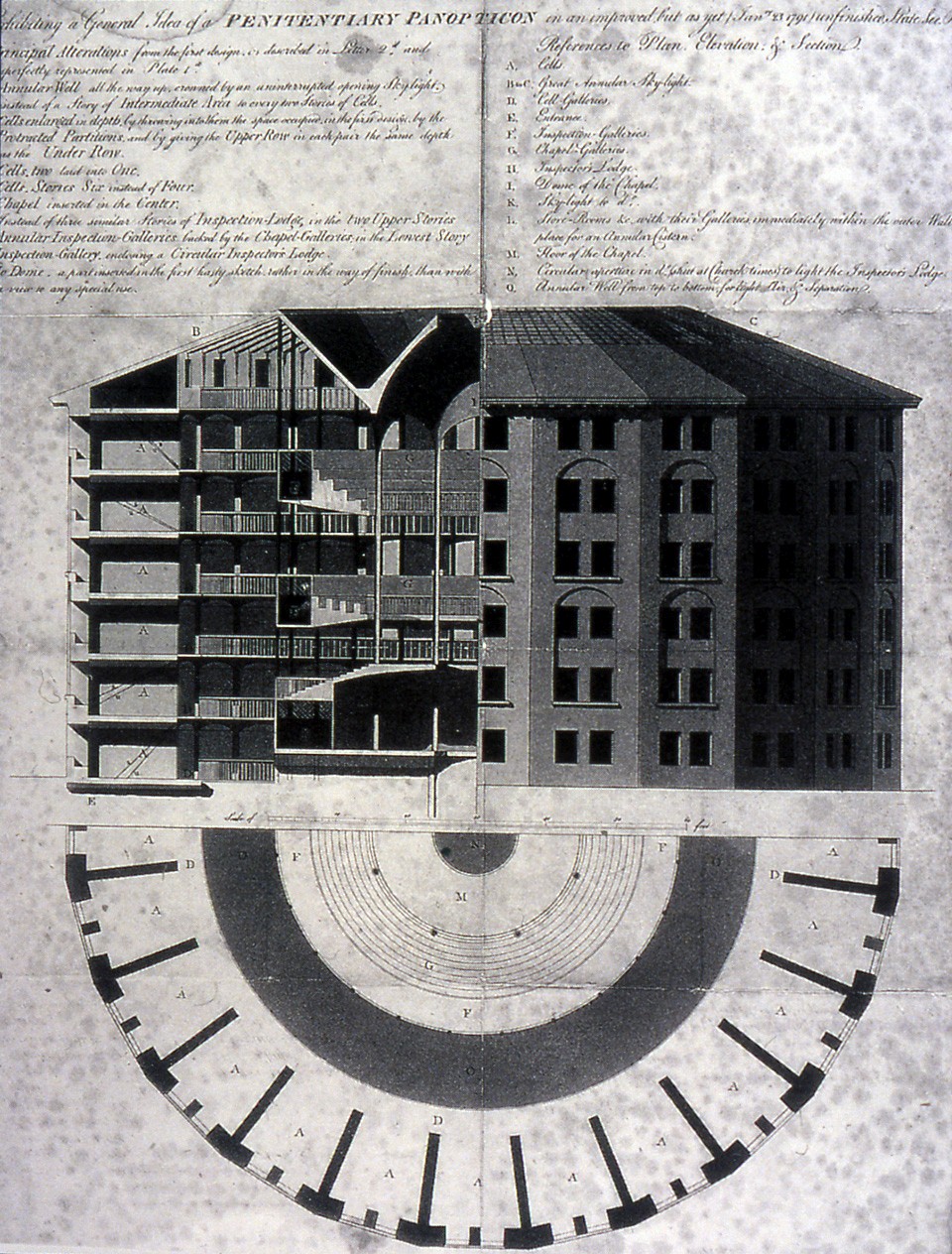

Существует, собственно, вполне отчетливая и очень примечательная формализация этой микрофизики дисциплинарной власти. Формализацию эту предоставляет нам «Паноптикум» Иеремии Бентама. Что это такое – Паноптикум?

Для начала, это на редкость патриотическое явление. Даже странно, что такое важное изобретение, повлиявшее на буквально все социальные институты 19-21-х веков, впервые было изобретено здесь.

В 1780 году британский морской инженер Самуил Бентам приехал в Россию по приглашению князя Потемкина. Тот возложил на него множество обязанностей, от строительства кораблей до варки пива. Пять лет спустя Потемкин пригласил и его младшего брата Иеремию. Вместе братья Бентамы работали в Кричеве, одном из потемкинских поместий в только что завоеванных белорусских землях.

Во владениях Потемкина иностранцы на пять лет освобождались ото всех налогов и податей. Самуил получил чин полковника российской армии, а Иеремия Бентам был при нем секретарем. Достижения британской промышленности Потемкин внедрял в своих поместьях с помощью военной силы, но Самуил был гибок и изобретателен. Он построил лодку-амфибию, которая могла идти на веслах по воде и на колесах по суше; правда, выдвижная подвеска часто ломалась. Он также сконструировал «червеобразная судно», изгибавшееся в соответствии с течением извилистых русских рек. Но величайшим изобретением братьев Бентам в Кричеве был «Паноптикум» – строение, соединявшее функции фабрики и общежития.

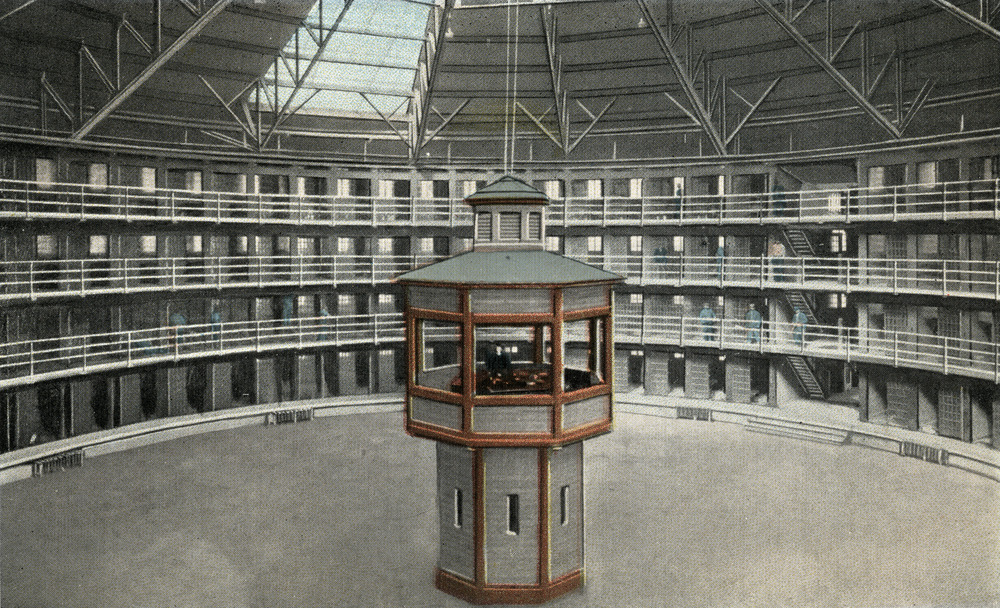

Замыкаясь кольцом, многоэтажное здание выходило окнами во внутренний двор, в центре которого находилась смотровая башня. Она была сооружена так, чтобы рабочие, трудившиеся в здании, всегда считали, что находятся под наблюдением, даже когда башня была пуста.

Два таких строения британские каменщики начали возводить в России, один в Кричеве, другой в Херсоне (Украина). В Кричеве Иеремия Бентам написал свой трактат «Паноптикон», который принес автору славу и последователей во всем мире. Строительство паноптиконов, правда, так и осталось незаконченным из-за начала новой Русско-турецкой войны и продажи потемкинских имений. Иеремия Бентам покинул Россию в конце 1787 года.

Между прочим, Самуил Бентам участвовал в строительстве и другого знаменитого проекта – потемкинских деревень. В огне факелов и фейерверков, красочные декорации вдоль пути императрицы, которая плыла вниз по Днепру в 1787 году, обманывали взгляд своим великолепием.

Играя с правдой, властью и зрением, оба изобретения – Паноптикум и потемкинские деревни – дополняли друг друга. Именно в поместье Потемкина Иеремия Бентам начал работать над своей теорией фикций, которая позже стала знаменитой; влияние на нее двух практических проектов, фикции наблюдения в Паноптикуме и фикции изобилия на речных берегах, пока остается недооцененным, но зато слово «паноптикум» – обозримая коллекция курьезов – вошло в русский и немецкий языки, будто обобщая разнообразные интересы Бентамов (Эткинд А. Внутренняя колонизация. С. 209).

Задуманный в России как фабрика, в Англии Паноптикум пригодился как тюрьма:

Потом эта модель тюрьмы была воспроизведена с рядом модификаций во многих европейских исправительных домах – в английском Пентонвилле, с изменениями во французском Петит-Рокет и т.д. Но для нас Паноптикум Бентама – это не модель тюрьмы или общежития или, точнее, это не только модель тюрьмы и общежития. Как недвусмысленно говорит сам Бентам, это модель для тюрьмы, но также и для больницы, школы, мастерской, сиротского приюта и т.д. Это форма для всякого института, – или, чтобы соблюсти осторожность, для целого ряда институтов.

Бентам также говорит, что это механизм, схема, которые усиливают всякий институт, всякий механизм, позволяющий власти добиться максимальной силы. Это умножитель, усилитель власти, он делает наилучшим ее распределение и предельно точно описывает ее цель. И, кроме того, говорит Бентам, Паноптикум хорош тем, что он дает «разуму новое средство властвовать над другим разумом».

Эти два положения, – то, что Паноптикум придает исполинскую силу и позволяет одному разуму властвовать над другим, – заключает в себе суть описываемого механизма и, если угодно, вообще дисциплинарной формы. Разберем его структуру подробнее.

Внешнюю границу Паноптикума образует круговое здание, в котором расположены камеры, открывающиеся застекленной дверью вовнутрь и окном – на улицу. Внутренние стены этого кольца окаймляет галерея, позволяющая совершать круговой обход от камеры к камере. В центре внутреннего двора возвышается башня, цилиндрическое здание в несколько этажей, на вершине которого установлен своеобразный маяк – большое пустое помещение, откуда, просто поворачиваясь вокруг себя, можно увидеть все, что происходит в каждой из камер. Такова схема.

В каждой камере может быть помещен только один индивид, то есть, в этой системе, подходящей для больницы, тюрьмы, мастерской, школы и т.д., все помещения рассчитаны на одного человека; каждый объект имеет в ней свое место. И какое бы направление ни принял взгляд наблюдателя, в конечной точке обязательно встретит объект. Пространственные параметры Паноптикума имеют ярко выраженную индивидуализирующую функцию.

В результате подобная система никогда не имеет дела с массой, группой, с какой-либо множественностью вообще; она всегда работает с индивидами. Можно, конечно, дать с помощью рупора коллективное приказание, которое будет обращено сразу ко всем и всеми исполнено, но и это коллективное приказание всегда будет обращено именно к индивидам и получено именно индивидами. Все коллективные феномены, все феномены множества оказываются упразднены, и Бентам с удовлетворением заключает, что в школах больше не будет «списывания», этого корня аморальности, в мастерских больше не будет коллективного безделья – пения песен, забастовок, в тюрьмах – сообщничества, а в лечебницах для душевнобольных – всех этих массовых волнений, подражания и т.д.

Как видите, вся сеть группового общения – коллективные феномены, рассматриваемые в рамках некой единообразной схемы и в медицинском смысле, как заражения, и в смысле моральном, как распространение зла, – искореняется паноптической системой. И в итоге мы имеем дело с властью особого рода – с властью надо всеми сразу, но направленной всегда на серии изолированных друга от друга индивидов. Эта власть коллективна в своем центре, но в точке приложения всегда индивидуальна. Такова особенность феномена дисциплинарной индивидуализации: дисциплина индивидуализирует снизу, она индивидуализирует тех, над кем довлеет (Фуко М. Психиатрическая власть. С. 193).

Что же касается центральной камеры, то это, как мы уже сказали, своеобразный маяк. Бентам оговаривает, что застеклять его нежелательно, а если он все же застеклен, то необходимо снабдить его системой поднимающихся и опускающихся жалюзи. Дело в том, что наблюдение должно осуществляться таким образом, чтобы те, кто ему подвергается, не знали, наблюдают за ними или нет; иными словами, они не должны видеть, есть ли кто-то в центральной камере.

Так власть обретает способность быть абсолютно анонимной. Наблюдатель не имеет тела, ибо подлинное действие Паноптикума заключается в том, что, когда в нем никого нет, индивид в камере не просто думает, но знает, что за ним наблюдают, претерпевает постоянный опыт нахождения в поле видимости, под взглядом, – а есть кто-то в центральной камере или нет, неважно.

Еще одна особенность Паноптикума: в этих камерах, – разумеется, с внутренней стороны, чтобы можно было наблюдать, – есть застекленная дверь, но и с внешней стороны есть также окно, необходимое для эффекта прозрачности, для того, чтобы взгляд находящегося в центральной башне мог просматривать камеры целиком, со всех сторон, и видеть за счет теней, чем заняты их обитатели – ученик, больной, рабочий, заключенный и т.д.

Состояние постоянной видимости является абсолютно конструктивным для положения индивида, помещенного в Паноптикум. Власть исполняется просто-напросто игрой света, взглядом, который идет от центра к периферии и всегда, в любой момент, может с первого жеста, с первой позы, с первого признака рассеянности заметить, осудить, записать и наказать проступок индивида. Такая власть не нуждается в орудии, ее единственная опора – это взгляд и свет.

Слово «паноптикум» означает две вещи: оно означает, что всё всегда видно, но также и что вся действующая власть – всегда не более чем оптический эффект. Власть лишена материальности, она уже не нуждается во всем этом символическом и вместе с тем реальном каркасе власти-господства; ей не нужно держать в руке скипетр или, чтобы наказывать, – размахивать мечем; ей нет необходимости метать громы и молнии на манер суверена. Эта власть ближе к солнцу, к вечному свету, она – невещественное свечение, затрагивающее всех, на кого направлено ее действие в равной степени (Фуко М. Психиатрическая власть. С 197.).

И наконец, последняя особенность Паноптикума заключается в том, что эта имматериальная власть, постоянно действующая подобно свету, сопряжена с постоянным изъятием знания. Центр власти – это также и центр непрерывной записи, транскрипции индивидуального поведения. Кодируется и регистрируется все то, что индивиды проделывают в своих камерах, это знание накапливается, складываются характеризующие индивидов ряды и серии, некая записанная, централизованная, сформированная вслед генетической нити индивидуальность образует документальный двойник, письменную эктоплазму тела, помещенного в камеру Паноптикума. Если угодно, Паноптикум – это аппарат индивидуализации и познания одновременно, аппарат знания и власти, который индивидуализирует и, индивидуализируя, познает.

Вслед за Фуко, мне кажется, что паноптическая схема, ее принципиальные механизмы, мы обнаруживаем затем в большинстве институтов, которые, называясь школами или казармами, больницами или тюрьмами, воспитательными домами и т.д., являются одновременно местом исполнения власти и местом формирования определенного знания о человеке.

Паноптизм возник и функционирует как общая форма; о паноптическом обществе можно говорить с тем же основанием, что и о дисциплинарном. Живя внутри дисциплинарной системы, мы тем самым живем в рамках генерализованного паноптизма.

Именно подобным образом работает корпус медикализации и психологизации жизни человека. Неважно, наблюдает ли за нами кто-то, и существует ли вообще какая-то одушевленная власть, неравнодушная к нашему частному миру и здоровью. Мы заменяем ее своим собственным чувством.

Почти каждому знакома фантазия о том, как выглядела бы наша жизнь, если бы ее снимали в фильме прямо сейчас. Этот прием часто эксплуатируют и психо-техники: прямо предписывают посмотреть на свою жизнь с точки зрения режиссера или зрителя такого фильма. Определить жанр своей жизни, дать ей название, поменять местами персонажей и т.д. Да и кто хоть раз не представлял себя участником реалити-шоу или на месте героя Джима Керри в хорроре «Шоу Трумана».

Одновременно и страшно, и лестно представить себя элементом огромного упорядоченного здания экспонатов. Предчувствовать, жаждать и бояться взгляда, оценки, сравнения, неодобрения, взыскания или, наоборот, публичной похвалы. Школьная и университетская система публичного вывешивания оценок, корпоративные процедуры, нацеленные на стимулирование внутренней конкуренции, наконец, медикализация отклоняющегося поведения, как акт, придающий почти физический вес и плотность, настоящесть оценке любого действия и помысла, работают еще и в том ключе, что упорядочивают картину мира каждого, делая ее по возможности однородной картине мира соседа. Таков залог дисциплины и движения к общим целям, единым для всех жителей Паноптикума.

Эти цели отнюдь не плохи сами по себе. Паноптическая система власти-дисциплины в головах проводит исключительно консенсусные ценности гуманизма, прав человека, радости, безопасности, здоровья, т.н. саморазвития и даже раскрытия индивидуальности каждого. Но способ трансляции этих идеалов, способ подхода к самому себе через систему дисциплинарной власти над собой же приводит к тотализации практик.

Защиты: психологические и лингвистические

Развитие общества тотального самонаблюдения часто связывается с развитием коммуникаций, хотя нельзя сказать, что в маленьком городе европейского средневековья, пропитанного инквизицией, или в закрытой коммуне староверов 19-го века, или даже в уединенных кабинетах Канта и Кьеркегора ситуация складывалась как-то принципиально иначе. Нравственный закон внутри нас обеспечивает возможность сосуществования, но когда оценка и каталогизация становятся тотальными, нравственное общество превращается в антиутопию. Паноптизм внутри отдельно взятой головы формирует индивида, основным переживанием которого является недифференцированная тревога по поводу жизни.

Речь не идет об экзистенциальной тревоге конечности. Это тревога формата «что вообще происходит», «как я выгляжу в своих глазах» и «все ли со мной в порядке». Отклонения могут привести к нехорошим последствиям. Особенно сложно там, где цена за ошибку в результате индивидуального решения кажется слишком большой. Внутренний голос говорит: Ну давай же, я хочу для тебя, как лучше, соберись, а то потом будешь жалеть. Мягкая и дисциплинирующая сила во благо.

Происходит деиндивидуализация, развоплощение власти, у которой больше нет тела, нет индивидуальности. А ситуативно власть судить может атрибутироваться кому угодно, хоть случайному прохожему, который поднял на нас глаза. И каждый желал бы обладать властью, но и быть наблюдаемым тоже приносит свое наслаждение.

На уровне кабинета психотерапевта, каждый раскрытый секрет, каждая прежде утаиваемая, а теперь раскрытая частность или проступок, за который было стыдно, неизменно приносят клиенту радость и ощущение собственной прирастающей силы. Человек, приходя к другому, жаждет быть понятым и принятым в своем несовершенстве, но также он жаждет контролировать то впечатление, которое производит. На этом напряжении строится основной конфликт близости с другими.

Но и наедине с собой каждый продолжает каталогизировать свои проявления и обратную связь от среды, постоянно извлекая все новое знание. Сама эта инстанция, внутренний наблюдатель, или как говорит одна клиентка, соглядатай, отнюдь не является tabula rasa. В ней фолианты, таблицы и новейшие исследования, личность наблюдающего, а также необработанный корпус общественных представлений о природе вещей. Корпус, существующий в языке, которым индивид думает о себе. Напряжение по линии «быть принятым, как есть / контролировать впечатление о себе» разворачивается и по отношению к себе самому. Проявлениями этого напряжения могут быть т.н. психологические защиты: вытеснение, отрицание, рационализация и т.д.

Здесь важно добавить, что эти, так называемые, психологические защиты часто формируются не только из ранней, почти что внутриутробной потребности контролировать свои отношения с миром, но и самим языком, который мы осваиваем, когда учимся думать. Между тезисами «мне грустно» и «я грущу» найдется не так уж и много общего, а ведь мы не выбираем, как нам думать, язык – это, в каком-то смысле, судьба.

Есть немало исследований, как привычка думать и говорить на языке влияет на представление о себе и на отношения с собственными чувствами.

Например, в немецком языке есть удивительное слово aufheben, что означает преодолевать, сохраняя. Едва ли такое слово могло появиться на какой-то другой почве.

Или вот другой, более радикальный пример из того-же немецкого. В нацистских лагерях периода Второй мировой войны эсэсовцы отказывали останкам заключенных в статусе «тел» и «умерших», заставляя членов «спецкоманд» использовать слова Figuren и Schmattes (Ланцман. Шоа.)

Если смотреть с этой перспективы, то ясно, что имел в виду Витгенштейн, говоря, что язык – это наш главный защитный механизм от реальности. Как если бы у реальности было какое-то реальное имя или значение, от которых мы заслоняемся языком.

Когда клиент говорит о каком-нибудь своем чувстве как о веском признаке некоего известного симптома, обесценивает или, наоборот, катастрофизирует, подбирая соответствующие слова, это можно определить как лингвистическую защиту. В частности, поэтому при хорошей работе клиенты перестают употреблять словосочетания вроде «между нами пролегла пропасть», «наркотики уничтожают мою личность» и т.д.

Интуитивно ощутима разница между игроманией и увлечением компьютерными играми. Между романтической любовью и болезненной привязанностью. Между экспрессией и истерикой. Но сами слова здесь не отражают никакой реальности, потому что у реальности нет имени, пока его кто-то не произнесет. А произносит он его, не схватывая некую абсолютную истину о явлении, а присвоив себе право его оценивать. Играя этой оценкой или, точнее, серьезно играя словами, мы можем переопределить явление, присваивая или отбирая у него саму его сущность. Поэтому власть нозологии и процесс постепенного расползания медикализации и психологизации языка нельзя рассматривать отдельно от власти обучения новым способам мыслить.

Подобно жизни в Паноптикуме, глядя вокруг себя, в любую сторону, нозологическое мышление всегда видит объект. Ухватив нечто в фоне, оно не успокоится, пока не каталогизирует увиденное. Слово, термин, место на полке кунст-камеры, становится еще одной защитой от того, что просто «есть» или просто «ощутимо».

Альтернативы

И до, и после изобретения Бентама существовали альтернативные модели социальных институтов. По большому счету, их легко сгруппировать по двум типам.

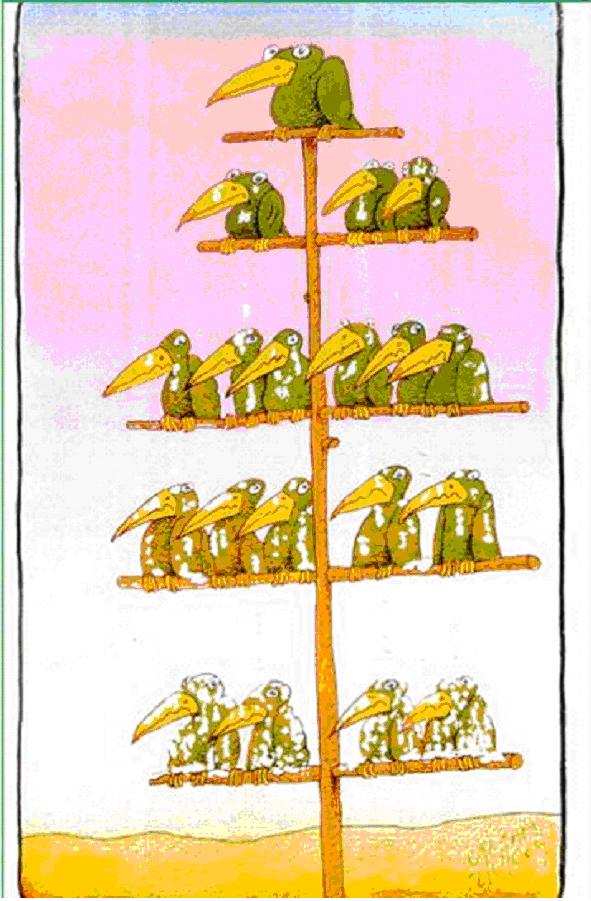

Первый представляет собой пирамиду, где власть распределяется иерархически, как бы стекая по ребрам сверху вниз. Самый верхний элемент не видит не то, что нижнего, но даже те элементы, которые находятся через один уровень от него. Каждый имеет связи власти-подчинения только с ближайшими соседями. По этому принципу работают разветвленные системы с узкой специализацией различных подсистем. Например, так работает современная крупная больница, корпорация или организация, не производящая ничего, что можно было бы потрогать руками. Так работают академическая система и сетевой маркетинг.

Второй тип организации – это частично-управляемый хаос или семья. По такой схеме создавались психиатрические лечебницы Лэйнга и Базальи, многие секты и объединения, нацеленные на духовные практики, коммуны хиппи и других анти-тоталитаристских субкультур. Почти так выглядит скандинавская младшая школа и гуманистическая психотерапевтическая группа.

Чтобы наглядно показать устройство такой модели общества и психики, можно представить, что в камерах Паноптикума проделаны боковые двери между камерами, люки и лифты, ведущие вверх-вниз, а в каждой камере повесили шторки, которыми можно прикрыть внешнее или внутреннее окно. Маяк из центра просто убрали. Камеры и живущие в них индивиды видны только тем, кто оказывается напротив. И, конечно, тем, кто пришел или вломился в гости.

Условная управляемость такого хаоса заключается в том, что индивиды оказываются здесь добровольно, согласно какой-то цели или потребности. Например, общаться, учиться, лечиться или работать. Или потому, что они семья (конечно, не-патриархального типа). Согласно этой цели осуществляются совместные действия при участии персонала, который живет здесь же. В предельном случае, который постарался реализовать Лэйнг в своем Кингслей-холле, жители такого учреждения становятся специалистами сами, лечат или учатся друг у друга, нуждаясь только в том, чтобы условия для всех были безопасными. Совсем хорошо, если в контекст взаимодействий включены и животные.

Власть в такой системе, разумеется, никуда не девается, но она растворяется во множестве точек и уровней взаимодействий. Такой тип структуры подразумевает ответственность более «сильного» за то, чтобы отказываться от власти снова и снова.

Обратной стороной становится отсутствие сколько-нибудь гарантируемых результатов деятельности сообщества или, в приложении к психике, сколько-нибудь каталогизируемого уровня постоянно прирастающего здоровья. Процессы в психике оказываются не подчинены, а со-происходящи друг другу. Взаимосвязи носят не иерархический характер, а демонстрируют лишь некоторую сопричастность. Система, без сомнений, целостна, однако не подчинена Закону. Скорее, глядя на нее, можно постфактум наблюдать логику жизненных процессов.

Желательность такого рода конфигурации упирается в веру, что если оставить психику, человека и само общество в покое, то ничего плохого с ними не произойдет. Не то, что бы это был вопрос доверия природе или какому-то нравственному закону внутри нас, скорее это следствие деконструкции идеи эффективности.

Другими словами, речь идет о том, чтобы посмотреть на себя как на часть броуновского движения, не ведущего ни к чему плохому. А не как на элемент механизма, чья правильная работа необходима. Смысл не транслируется из маяка, а вкладывается самими элементами, исходя из мотивов, которые не поддаются никакому Закону, а подчиняются великой силе случайности и индивидуального своеобразия.

Такое романтическое стремление к реальности искушает идеей посмотреть, что будет, если вообще никого не лечить и не воспитывать в формате Паноптикума и здраво-охранения.

В 20-м веке, на фоне двух мировых войн, очень востребованными были исследования, доносившие идею о «злокачественной» природе человека. Начиная с анатомии человеческой деструктивности гуманиста Фромма и до разоблачения стэнфордского и других подобных экспериментов, концепция глубоко укорененной зверской, или, точнее, агрессивной природы человека последовательно наскакивала на идеализм европейского Просвещения. Если для Руссо человек по своей природе добр, стоит только создать ему благоприятные условия для выявления этой доброты, то для пессимистичных теоретиков 20-го века, стоит только оставить человека в покое, как в нем обязательно откроется внутренний фашист.

Постмодернистский синтез говорит о том, что в каждом из нас живет возможность для проявления как «лучших», так и «худших» сторон. В биологизаторски-ориентированных материалах эта же мысль звучит, как то, что в человеке есть и мирный ласковый бонобо, и жестокий иерархичный орангутан. Но какая среда и какое воспитание скорее обеспечит нам общество условных бонобо, в котором все будут счастливы и в безопасности?

Постановка такого вопроса сама по себе подталкивает к поиску общей для всех системы и способов контроля за исполнением. Получается, что достаточно крупное общество без маяка просто невозможно построить насильно. Не существует таких ресурсов, чтобы повлиять на процессы забюрократизирования и медикализации человеческих проявлений. По-видимому, это просто естественный исторический процесс, который мы можем только отслеживать.

Но зато, теоретически, можно стремиться к тому, чтобы оставить в покое самого себя. Позволить процессам в своей голове и жизни быть сопричастными друг другу, а не подчиненными общей цели эффективности, повесить шторки и иногда выключать маяк. Такова миссия гуманистически-ориентированной парадигмы психотерапии.

Общеизвестно, чем закончилась история Кингслей-Холла. Удивительно, что сейчас именно этот, броуновский взгляд на общество и на психику человека считается радикальным или слишком экстремальным. А совсем не Паноптикум Иеремии Бентама, который так незаметно прокрался в головы и там победил.