Русский город. Психология пространства.

Джо Понти

Этот текст посвящается взаимоотношениям человека и города в России. Можно надеяться, что некоторые из мыслей актуальны и для других территорий со сходной культурой и историей.

Архитектура служит посредником между нами и неохватной природой. Человеческое тело слишком мало, чтобы быть сомасштабным природным просторам, а здание - удобный медиатор, когда оно встраивается в пейзаж, то дает нам меру отсчета. Дом несет идею, для кого или для чего он здесь. Если это дом для жизни, то по его контурам, фактуре и цвету складывается представление о том, какая жизнь ему соразмерна и адекватна.

История в России воспринимается как время с разрывами, что, впрочем, характерно для любой территории с прошлым. Каждый катаклизм, приводящий к смене форм социальных отношений, приносит с собой изменения в организации пространства и в архитектуре, плоти того, из чего строится мир. Каждый новый способ обживания пространства закрепляет наши обновленные отношения с реальностью в камне.

Если взять какой-нибудь 200-500-тысячный или город-миллионник в теле России и пойти от его центра к окраине, то можно увидеть его историю безо всякого краеведческого музея. Пространство формирует спектр образов и ощущений, за счет вынужденных повторяемых действий и неизменных картин создавая своеобразный рисунок жизни. Если бытие хотя бы частично определяет сознание, то интересно узнать, как. Чтобы лучше понять эту связь, мы пойдем гулять по российскому городу N.

Начало

Обычно центр начинается века с 18-го или 19-го, в зависимости от того, когда здесь провели железную дорогу. Часто рождение города отсчитывается с гораздо более ранней даты, но построек, относящихся к тому периоду, мы найдем совсем немного. Это могут быть изрядно обновленные церкви и столь же «реновированный» кремль с крепостными стенами, по которым, впрочем, достаточно сложно судить о том, как все это выглядело на самом деле.

В начале 18-го века обнаруживает себя первый разрыв времени, следы которого все еще можно найти в пространстве. Разница в годе постройки между остроконечным теремом с сенями и дворцом по античному ордеру с колоннами и портиками может не превышать и 20-ти лет. Смена парадигмы градостроения происходила стремительно и безвозвратно, выразив изменение эстетического вкуса и образа жизни.

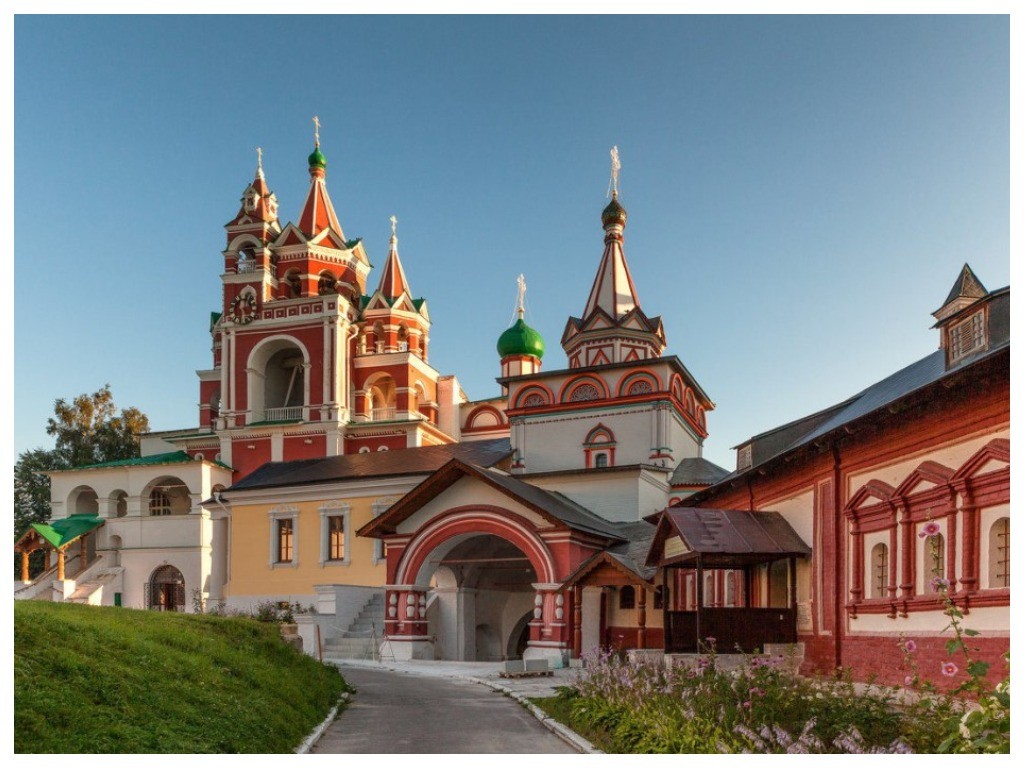

Вообще, ощущения от нашей архитектуры доевропейского периода, если судить о ней, например, по храмам древнего Пскова, сродни впечатлениям от архаической архитектуры греков. Те же плавные кривые, та же непоколебимая устойчивость, твердая опора на землю, почти биологическое вырастание из нее. В архаике есть своя романтика – близость к первоосновам бытия, к неукрощенным стихиям. По понятным причинам, самыми долгоживущими постройками оказываются религиозные, те, которые со временем не теряют своей функциональности, несмотря на изменяющуюся экономическую структуру у общества. Поэтому церкви и монастыри, по большому счету, – всё, что нам осталось от «темных времен».

Отличить действительно старинную церковь можно по кромешной темноте внутри. Происхождение этой темноты объясняется легко. При строительстве в 10-16 вв. здесь не использовали достижения романской архитектуры и, тем более, классической готики, умевшей за счет работы с арками и нервюрами потолочных перекрытий переносить основной вес купола с несущих стен на тонкие балки. Из-за этого местные церкви просто физически не могли содержать в себе широкие окна. По той же причине, вероятно, русской традиционной церкви чужда идея одного широкого купола надо всем зданием. Соборы такой геометрии появляются лишь в 18-ом веке как результат заимствования у европейских судов и базилик.

Церковь 16-17 веков имеет несколько куполов (обычно 3 или 5), которые клубятся к центру и вверх, вход по лестнице и крошечные оконные проемы. Если смотреть на нее в плане сверху, то она образует крест, это древнеримское орудие казни. Очень редко и не в черте городов, а на территории отдельно стоящих монастырей, мы можем увидеть вместо округлых куполов шатровые, которые педантичный патриарх Никон запретил в 1657-ом как неправославные.

Существует некоторое разнообразие в проектировке нефов и общих пропорций, в зависимости от региона, но, в целом, возможности строительства жестко лимитировались крестово-купольной системой.

Для прихожанина все это означало пребывание в постоянном полумраке, а то и в темноте, если служба происходила вечером, и свет свечей гасился количеством тел. Еще одно следствие – отсутствие на церковных службах чтения по книгам и возможности осуществлять коллективные движения, например, танцы. Вся двигательная активность была вынесена за пределы церкви (обычно это крестный ход, ритуальные обходы вокруг храмов, купания в проруби пр.). Более поздние варианты церквей, в основном, выполненные в стиле барокко или подражающие византийским прааналогам, могли бы позволять и более активную программу действий внутри здания, но традиция стояний и бдений к тому времени закрепилась уже слишком плотно.

Если церковь была построена до революции, то рядом с ней возвышалась колокольня, настолько высокая, насколько мог себе позволить приход. Причем высота добиралась шпилями и крестами, не несущими в себе никакой функциональной необходимости. Эта традиция развивается и дальше: в каком-то смысле идеальную колокольню на новый манер мы обнаруживаем в проекте Дома Советов 1930-х годов, так и не построенном из-за начала ВОВ. Это вкусное сравнение принадлежит не мне, а историку архитектуры Сергею Кавтарадзе.

Большинство церквей, которые мы видим в городах сейчас, это, разумеется, новодел, выполненный с использованием современных технологий, но часто вдохновляемый той же самой эстетикой. Только колокольня уходит, а окна стали побольше. В некоторых мы даже можем наблюдать совершенно чуждые русской традиции витражи.

По какой-то неведомой мне причине крупные каменные церкви сейчас принято перекрашивать в белый цвет. В доброй половине городов мы видим один и тот же ансамбль: белая церковь, памятник кому-нибудь из деятелей 9-17 веков (князь, святой мученик, просветитель) и сквер вокруг.

Часто такие сооружения возвышаются над уровнем города, так как построены там, где располагалось изначальное поселение. Тогда сквер у церкви дополняется видовой площадкой и прогулочными дорожками. Ярославль, Владимир, Великий Устюг, Саратов, Нижний Новгород, Самара, Казань, Астрахань, Владивосток, Хабаровск – практически в каждом втором городе страны видим один и тот же ансамбль, который и начинает ассоциироваться с «русским городом». Кроме белой допустимы бело-желтая, бело-голубая и бело-красная отделка. Изредка зодчие рискуют нарушить канон и строят ансамбль целиком из красного кирпича. Но, в целом, картина просто до галлюцинации однообразна. На фотографиях ниже все церкви принадлежат разным городам. На самом деле, такой коллаж можно составить из 50 или 100 городов, не сильно напрягаясь.

Если история города N насчитывает больше 200 лет, значит, где-то рядом будет и водоем – достаточно широкая река или даже море. До изобретения железных дорог другого способа быстрой доставки тяжелых грузов, пригодных для строительства (лес, камень) не было, а средняя полоса той страны не отличалась богатством стройматериала. В основном, здесь все-таки степи и болота. Торговые маршруты, тем более, задействовали водный ресурс – не напасешься лошадей, чтобы связывать Европу с Востоком.

По мере того, как Россия прирастала землей за Уралом, появлялись города уже не на проточной воде. Там, где есть свой лес и камень, можно брать и строить, достаточно выбрать площадку, которую проще разровнять. С этим связано то, что большая часть городов, построенных за последние 200 лет на территории Сибири, сравнительно плоские.

Легкий перепад высотности возможен, но строить на крутых холмах нет никакой необходимости. На крайнем севере мы наблюдаем и вовсе невиданную прежде картину – строительство в котловине, в самом низу воронки, состоящей из лесистых гор. Оборонять такой город от врагов в 13-ом или 17-ом веке было бы практически невозможно. Но у этого расположения есть другие прагматические соображения – спускать тяжелые стройматериалы вниз легче, чем поднимать их наверх.

Следствием этой выгоды становится особый микроклимат такого города. Попадая в котловину, холодный или теплый воздух задерживаются в ней надолго, поэтому если уж здесь холодно, то очень холодно, а если жарко, то очень жарко.

Построенные по этому принципу Оймякон и Верхоянск соперничают за гордое звание «полюса холода» планеты, хотя существует немало городов, расположенных в куда более северных широтах, но в лучших климатических условиях.

Крупные города Сибири и Дальнего Востока, которые используются не для добычи ископаемых, а для их транспортировки, строятся вокруг водоемов. Железная дорога по-прежнему охватывает достаточно мало территорий и имеет невысокую проводимость грузов, так что сохраняется зависимость от нескольких городов-портов. Магадан, Находка, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Салехард и др.

Приводные города обтекают море так, как если бы оно было твердым, а город, наоборот, представлял собой жидкость. Важной архитектурной доминантой становится набережная, а в городах с реками к общему виду добавляются еще и мосты. Существование левого и правого берега определяет возможность сопоставления, даже противопоставления двух берегов. Поселение без реки едино, а с рекой появляется «то» и «это».

Проточная вода своими свойствами, которые наблюдает глаз, сильно отличается от воды стоячей. Ждать, когда мимо тебя проплывет труп твоего врага, можно только в городе с рекой. Озеро или море в этом смысле полезны только возможностью спрятать труп или уплыть далеко «за море». Но любой водоем, даже заключенный в гранит, доставляет переживание природы, стихии. Большие реки всегда внушают уважение. В их плавном течении, в силе есть что-то эпическое, наводящее на размышления о бесконечном. Более или менее благоустроенная набережная автоматически становится местом променада человека, желающего привести мысли в порядок или посмотреть на красоту. Течение, приливы и отливы, волны, рябь и стоячая вода услаждают взор. Даже искусственно выкопанный пруд сразу же становится центром притяжения жителей из самых диких трущоб спальных районов. Стихия разрывает ритмичную картинку города и дает человеку то, что можно назвать впечатлением.

По похожему принципу работает огонь. После открытия где-нибудь в городе «вечного огня», площадка вокруг него быстро становится местом прогулок и источником вдохновения. Поставленная в центр площадки скульптура из камня или металла вовсе не производит такого эффекта.

Можно предположить, что дело тут в неизменности памятника – если увидел его один раз, то будь уверен, через день ничего не изменится. С природными явлениями человек непрерывно ухватывает немного меняющуюся картинку. Вода течет, огонь горит, деревья в парке растут и сбрасывают листья. Вероятно, человек стремится видеть изменение, схватывать его глазами и ощущениями. Причем, тем изменениям, которые будут фиксироваться как приятные глазу, важен также и ритм. Одноразовый или случайно возникающий огонь не становится центром притяжения и не одушевляется.

К этой светлой мысли древние греки пришли уже две тысячи лет назад и постарались воплотить ее в архитектуре. Обязательное разнообразие зрительного, звукового и тактильного ряда, ритмика его изменения позволяет городу услаждать своего жителя и привязывать к себе эстетически. Сейчас эти принципы не утеряны целиком, но в некоторых районах страдают и тем наносят большое страдание жителям. По ходу прогулки мы будем вынуждены оказаться и в таких местах.

Вернемся теперь к центру города. Минуем формулу «горка – церковь – сквер», повернемся спиной к набережной, если она есть. Если нет, то просто подойдем к Главпочтамту и осмотримся.

Исторический центр

Если наш центр действительно оказался из 18-го или 19-го века, то перед нами будут барокко, классицизм и модерн. Впрочем, барокко из начала 18-го века, а не более позднюю стилизацию под него, мы вряд ли встретим где-нибудь, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Но зато в так называемой провинции можно увидеть двухэтажные деревянные дома с изразцами на окнах и фронтонах, которые почти не сохранились в столицах. У этих домов нет подходящего громкого имени – русское деревянное зодчество звучит уж слишком обще. Как если написать «итальянское каменное зодчество» и иметь в виду что-то конкретное. Я имею в виду вот это:

В центре города перед нами окажутся, в первую очередь, государственные постройки. Органы местной власти, ведомства, обслуживающие дела, вроде железной дороги или полезных ископаемых, прежнее жилье местных дворян, помещения для торговли, суд, полиция, какое-нибудь высшее учебное заведение, больница и, может быть, школа.

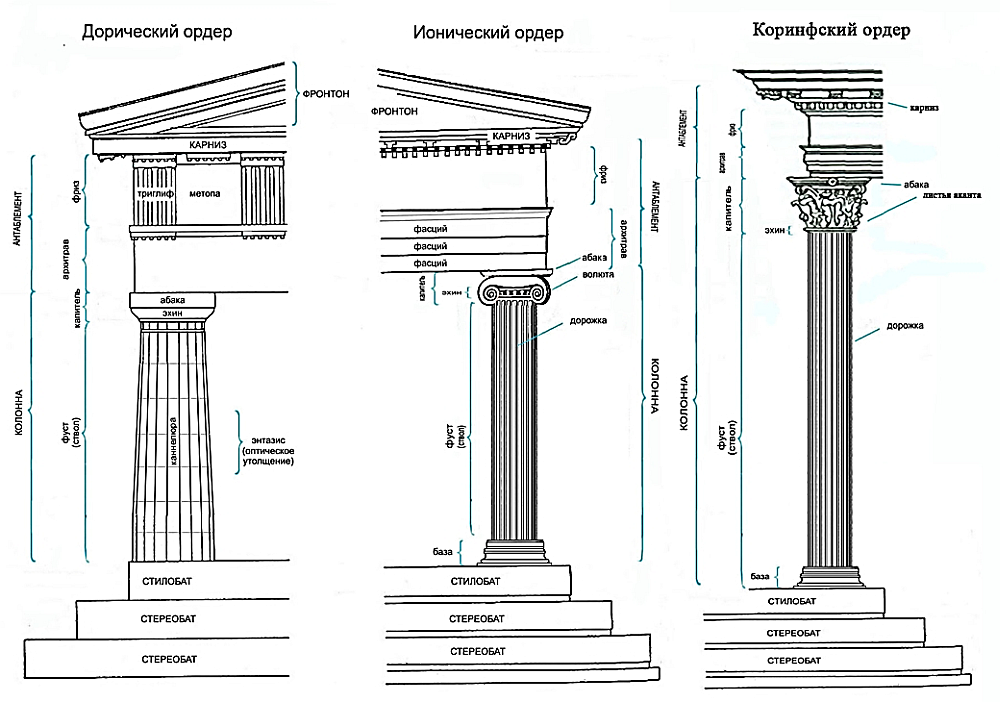

Если это каменные постройки 18-го или начала 19-го века, то мы точно увидим здесь античный ордер архитектуры. Колонны, мраморные лестницы, фронтоны с декором, портики. Классические пропорции часто относятся и к планировке площадей вокруг. Постройки власти выглядят устойчиво и даже монументально, мы увидим двери и окна, превышающие масштаб человеческой фигуры, ступеньки лестниц, требующие вместо одного шага сделать полтора-два. Ширина этих домов будет доминировать над их высотой, а подъем фронтона всегда будет меньше, чем высота остова дома. Планировка помещений в сооружении обязательно будет соответствовать членениям фасада, иначе потерялась бы целостность идеи, хотя ради следования данному правилу в жертву приходилось приносить обычное удобство существования.

Ошибкой было бы предположить, что малоэтажность таких зданий обусловлена неспособностью архитекторов возвести что-нибудь повыше, например, пятиэтажку. С высокими и устойчивыми постройками не было проблем уже много веков, о чем говорят соборы и военные крепости. Но задачей строителя именно государственного здания всегда было высечь дом для «больших» людей и для «больших» дел.

За счет игры с масштабами, мы отмечаем, что постройка выглядит величественно и внушительно, а сами мы, возможно, почувствуем себя в этом окружении случайными, маленькими и немного не в своей тарелке, даже если какою-то волею судеб мы сами здесь проживаем (а в таких домах иногда устраивают гостиницы).

Есть способы создавать впечатление большей легкости и воздушности у здания, как, например, на нижней фотографии по центру. Можно и, наоборот, заземлить и добавить постройке «веса», за счет диаметра колонн и, например, расстояния между ними, но все эти дома, в целом, доставляют переживание некоторой торжественности их присутствия на земле. Мера и гармония – отличительные признаки классической эпохи и архитектуры, ей подражающей. Симметрия приветствуется, прежде всего, как знак равновесия, правосудия и справедливости в каждой детали. Ритм спокойный, без нерва, это совсем не пламенеющая готика. Пропорции целочисленны (к этому мы еще вернемся), умиротворяют дух и приятны глазу. Такая эстетика хороша, когда существуют ясные идеалы, представления о правоте и красоте, когда люди, живущие в этих постройках, точно знают, что с ними делать.

В среднем русском городе таких зданий будет лишь несколько, и все они наперечет. Даже в Санкт-Петербурге на каждом доме 18-го века висит табличка, подчеркивающая его особый статус.

Цвет, в основном, белый и желтый. В самых крупных городах можно встретить сочетания белого и красного, белого и зеленого с голубым, но если мы не в Питере, то лучше ориентироваться на бело-желтую гамму.

Интересно, что в мире искусства всегда что-то происходит помимо воли людей. Например, тяга к просторной, ничем не прикрытой глади стены, характерная для архитектуры классицизма или ампира, всего через несколько десятилетий сменяется необъяснимым ужасом перед незаполненным пространством. Существует специальный термин с оттенком легкой психиатрии: horror vacui, боязнь пустоты. Во второй половине 19-го века видеть перед собой голую стену становится почти неприлично. Даже в стилизациях под классицизм поверхности плотно прикрывались изображениями кладки, а уж если имитировалось барокко, то вообще все свободное пространство покрывалось шубой из цветочков и путти.

Наверное, причины у таких перегибов можно искать в историческом контексте или в коллективном бессознательном. Собственно, существуют даже попытки проследить независимую историю форм (Кассирер, Фосийон), но мы, как люди неместные, сосредоточимся на собственном восприятии. И пойдем дальше.

Вокруг таких колоссов, если они вообще есть, обычно стоит пояс из домов 19-го и начала 20-го века, что до революции.

Основу пояса будут составлять уже не торжественно-государственные учреждения, а театр, доходные дома и просто хорошее жилье для состоятельных людей. Здесь классицизм попроще, т.н. казарменный ампир времен Николая Первого, эклектика с элементами и готики, и барокко и, конечно, архитектура модерна, стиля пришедшего на смену классицизму.

Строго говоря, между классицизмом и модерном существовал еще небольшой промежуток из архитектуры стилизаций, и это его называют эклектикой. Обычно считается, что эклектика – это смешение чего-то разного в одном объекте, но намного чаще в рамках этого течения заказчик сам определял, дом в каком стиле он хотел бы получить, а архитекторы и инженеры уже в меру своих возможностей строили максимально приближенно к исходникам. Нельзя сказать, чтобы эти сооружения были плохи и не имели архитектурной ценности, напротив, зачастую они возводились очень внимательно и точно. Другое дело, что с высоты времени они отдают некоторой вторичностью и прагматизмом по отношению к своему историческому прототипу.

И, разумеется, архитекторы не могли надолго смириться с пребыванием в плену откровенного прагматизма. Культура становилась все более светской, и борьба с т.н. бездуховностью буржуазного мира, связанная с поиском новых духовных опор, дверей в трансцендентное, истин, сокрытых в каких-то мистических пространствах в 19-ом веке охватила все более или менее культурные слои общества. Возникал вопрос, каким образом это трансцендентное, обретенное интуицией, но ничем формальным не выразимое, можно вообще отобразить в произведениях искусства. Так родилось течение символизма. В понимании сторонников и теоретиков символ – это не эмблема, не аллегория, а особый знак или образ, намек или даже смутная ассоциация, находящаяся в любых, действительно любых отношениях с означаемым.

Поначалу ярче всего символизм проявлял себя в поэзии, но постепенно стал одним из главных истоков нового стиля изобразительных искусств, в том числе, и архитектуры. В России этот стиль называют «модерн», то есть «современное искусство». Очевидно, что те, кто придумали это название, воспринимали понятие fin de siecle буквально и уже не ждали, что история искусств получит дальше какое-нибудь развитие. В других странах этот стиль называется «ар-нуво», «югендстиль», «сецессион» и другими способами, соответствующими местным символам и топонимам.

Новому стилю соответствовал и новый человек, который мог жить в символическом мире, далеком от формализма. Аристократ духа, больше заботящийся о единстве и эстетической целостности своего образа, чем о прагматике или о функциональности своих интерьеров. Пленник собственной утонченности, подчиняющий себя жестким и неписанным правилам прекрасного.

На уровне визуального ряда здесь господствуют «стекающие» и «свисающие» контуры, плавные, немного как будто грустные линии, романтика томления и увядания. На фоне предшествующего классицизма особенно заметно пренебрежительное отношение к взаимодействию несущих и несомых частей, соответствию фасадов и внутренней планировки помещений, любовь к трехчастным, вертикально вытянутым окнам и едва заметная искаженность пропорций, придающая общей композиции характер текучести. Здания эпохи модерна едва ли не в обязательном порядке украшались коваными решетками, витражными окнами, майоликой с соответствующими символистской эстетике сюжетами.

При видимой анти-религиозной подоплеке всего течения очень интересно бывает встречать церкви, выполненные в модерне. Например, так выглядит храм в усадьбе Тенишевых, украшенный мозаиками Н. Рериха, завершенный в 1905 г. в селе Талашино Смоленской области:

На развитие модерна большое влияние оказала и железная дорога. Дело в том, что изобретение паровоза в корне поменяло саму структуру мировой экономики. Новый вид транспорта включил в хозяйственный оборот прежде отдаленные регионы, причем строительство рельсовых путей и увеличение объема торговли финансировались отнюдь не монархами. Чаще всего этим занимались акционерные общества и отдельные богачи, что, когда наставало время делить прибыли, приводило к появлению множества новых состоятельных людей, преимущественно не аристократического сословья. Стоит сказать, что и последующий бум архитектуры на металлических конструкциях, тоже во-многом обязан своим появлением именно развитию железных дорог, а точнее, металлопроката. Собственно, уже самый обычный рельс является малогнущейся балкой, и как конструктивный элемент его легко встретить во многих сооружениях 19-го века, особенно, относящихся к железным дорогам (мосты, виадуки).

Итак, кроме чиновников и родовых дворян в приличных местах теперь могли селиться богатые промышленники и торговцы, свободные от государства и от консервативной государственной идеологии. Эти люди часто путешествовали и хорошо видели, что принято строить в мире. Новый вкус и кругозор проявлялись отсылкой к западному модерну примерно того же периода или чуть раньше, с хорошо узнаваемым почерком французов и немцев.

Вот примеры архитектуры модерна из разных российских городов. В следующий коллаж я взяла несколько вполне «рядовых» домов из Вены и Парижа того же периода.

И в этих же районах мы увидим упомянутые мной выше вскользь совершенно аутентичные деревянные дома. Элементами декора они напоминают одновременно и тонкое кружево, и египетские мотивы древа жизни, его переплетаемых веток.

Дом, вдохновленный барокко или западным модерном, может стенка в стенку соседствовать с таким «русским домом», что формирует крайне эклектичный визуальный ряд, отсылающий к противостоянию «нашего особого пути» и «общего европейского дома», западничества и славянофильства и т.д. и т.п. Наблюдать это соседство легче всего на улицах, которые сделаны пешеходными. В последнее десятилетие такие появились практически в каждом мало-мальски крупном городе. Они отходят от главной площади и часто упираются в реку (если сами не являются набережной). Вот так примерно они выглядят:

Дома типа модерн всегда каменные, а дома с кружевными ставнями – всегда деревянные. Это, если угодно, наш русский канон и вторая формула: не резать из камня то, что принято резать из дерева, и наоборот. Известно, что первые каменные постройки у греков подражали с максимальной точностью их деревянным домам. Так вот, мы этим путем не пошли и подражаем не своей деревянной архитектуре, а чужой каменной.

Дворцы для народа

Следующий от центра район (иногда речь идет об одной и той же площадке, где разместились следы всех веков этой истории) – очередной след от слома традиции и рождения новой формы социального быта. Я называю его районом дворцов для народа. Если город родился после революции или был полностью разрушен во время ВОВ, а затем восстановлен, то такой район будет являться и центральным.

Все начинается с огромной, по умолчанию не соразмерной человеческому телу площади, в центре которой стоит постамент с Лениным или кем-то вместо него (Киров, Дзержинский, Пушкин). На заднике Ленина обычно есть соразмерное ему, а не нам, административное здание в стиле сталинский ампир.

Хотя, если нам повезло, и мы оказались в Москве, Нижнем, Екатеринбурге и еще буквально паре городов, то между модерном и социалистической архитектурой сможем уловить и еще одну совсем крошечную прослойку российского архитектурного авангарда или конструктивизма. Об этих зданиях мы, скорее всего, подумаем, что они здесь с 60 или 80-х, вдохновлены нашими победами в космосе и, возможно, напоминают что-нибудь из Стругацких.

Но эти дома построены в 1920-х. Через них с нами разговаривает время Замятина и Маяковского. В основе художественного образа лежит сама конструкция и функциональное назначение каждого здания. Здесь мы увидим только строгие и лаконичные формы и отсутствие всякого украшательства. Своего рода обнаженность внутренней логики здания, как оно устроено внутри, как держится в воздухе и для чего предназначено. Подход чистой функциональности применяется в проектировании промышленных зданий, фабрик-кухонь, домов культуры, клубов, воплощается в домах-коммунах, которые строились по принципу Ле Корбюзье: «дом — машина для жилья». Легко оценить, какая философская пропасть лежит между этим стилем и господствовавшим каких-нибудь 15 лет назад модерном.

Крупнейшим центром конструктивистской застройки в Советском Союзе стал Харьков, который был столицей Украины в 1919 – 1934-х годах. Так выглядит харьковская площадь Свободы со зданием Госпрома:

Во второй половине 30-х конструктивизм уже был объявлен идейно-чуждым, и архитектура страны стремительно окрашивалась в эстетику упорядоченной и декорированной античности. Часть осколков русского авангарда была демонтирована, часть разрушена во время войны, но некоторые следы мы все еще можем наблюдать с недоумением, восторгом или с печалью.

Что же касается сталинского ампира, то это наш совершенно уникальный стиль. По композиции он строится на античных пропорциях и использует все элементы эллинской архитектуры вроде колонн, пилястр, капителей, карнизов и фризов.

Никакие случайные или сложные числа в пространственных соотношениях не допущены в это царство простых дробей – 1:2, 2:3, 3:4 и даже 1:1, когда торцевая стена оказывается просто квадратной. Разве что только золотое сечение, где меньшее так относится к большему, как большее – к целому. Все полукружия площадей, окон и арок строго следуют циркулю. Октава, квинта и квадра неслышно царствуют в этой застывшей музыке.

Главная задача такой точной и «чистой» архитектуры заключается в улучшении этого мира, уменьшении хаоса в нем, умножении гармонии и порядка. У нас же, у жителей, в связи с этим стоит своя собственная задача – воспитать в себе, насколько это возможно, совершенного человека.

В хорошем исполнении такие дома бывают украшены опоясывающим орнаментом, эмблемами государства и скульптурными композициями, где люди выглядят как античные боги. Крестьянин со снопом пшеницы – как бог крестьянства, ученый со штангенциркулем или астролябией – бог науки. Женщина с детьми – богиня материнства. Их фигуры по-античному совершенны, их лица спокойны и сосредоточены. В соответствующей стилистике иногда оформляются даже животные.

Масштаб окон и дверей по-прежнему не соразмерен фигуре реального человека. Потолки – не меньше трех метров. Дверные проемы таковы, чтобы через них смогли пройти двое, не соприкоснувшись.

Иногда все здание целиком выполнено, как увеличенный в масштабе дорийский ордер. Нижние этажи – это стереобат, то есть подставка под колонну, облицованная рустованным камнем, натуральным или имитированным штукатуркой. Средний ярус соответствует колоннам. Завершает композицию этаж-антаблемент, укрытый, например, как здесь, сводом пилястр:

Пропорции этих зданий из-за общих корней отсылают нас еще и к итальянской архитектуре строгого барокко. Вот, например, для сравнения Палаццо Одескальки постройки 1665 г. в Риме.

Сталинская античность никак не ограничивает себя в высоту. Один из срезов этого архитектурного пиршества, характерный преимущественно для Москвы, опознается как раз по высоткам – нашим аутентичным небоскребам с колоннами, лестницами и звездами на шпилях. Похожие примеры остались в Варшаве, Бухаресте, Киеве и других восточно-европейских столицах.

Но самый красивый ампир, на мой взгляд, не высотный, а подлинно античный, то есть, тот, что соразмерен человеческому взгляду. Дом, который не рвется вверх и не навязывает себя масштабом, а просто полностью геометрически совершенен. Соотношения его высоты, ширины, размеров окон и дверных проемов, ширины портиков и эркеров, всего, что только видит человеческий глаз, подчиняется геометрическим соотношениям, которые вызывают переживание созерцания совершенства. Связь алгебры и гармонии, точных измерений и восприятия красоты – то, чем занимались античные философы (главным образом, Пифагор и Гераклит), и все это теперь оказалось к услугам новой страны, которая рассчитывала достичь совершенства во всем.

Самые невыносимо-прекрасные примеры этой архитектуры, воздействующей на чувства как Вагнер, как Шостакович, расположены в городах, где была возможность проектировать и строить с нуля. Так, чтобы даже ширина улиц и уклон рельефа вписывались в общий план.

На картинках можно сравнить московский и минский ампир (Минск был разрушен войной почти полностью и отстроен заново), а для верности я покажу также восхитительно-невозможные города Воркуту и Ангарск.

Москва

Минск

Воркута и Ангарск

От центральной площади с Лениным или его эрзацем обычно отходят несколько кварталов приблизительно общей высотности, где дома переходят друг в друга почти незаметно, чтобы создавать единый ансамбль. Одна из улиц ведет по направлению к вокзалу, еще одна в конце концов приведет нас к монументальным памятникам ВОВ. Главными достопримечательностями здесь будут театр, здание, предназначенное для торговли (иногда восстановленный гостиный двор, а иногда специально построенные дворцы с названиями ЦУМ, Дом Быта, Универсам и др.), здание, в котором размещались органы государственной безопасности и еще что-то общенародное, например, дворец съездов, большой концертный зал или здание цирка.

Наверное, надо объясниться, почему я называю эти здания дворцами для народа. Все это пространство предназначалось не настоящему времени: разоренная войной и революцией страна, голод, репрессии, снова война, тяжелые послевоенные годы восстановления. Все это предназначалось человеку будущего. В таких домах должны были со временем появиться люди, настолько же божественные, как и те фигуры, которые дома украшали. После победы коммунизма каждый человек будущего должен был получить право жить в городе будущего, в таком прекрасном городе Солнца. Гордые, нравственные и сильные люди, племя дорийское, прямые и непоколебимые в своей решимости устроить на Земле счастливый и справедливый мир. Мир, где каждый дом – как дворец, а «народ» – это и есть тот, кто должен жить во дворцах.

По силе чувств, вкладываемых в эти постройки, их можно сравнить разве что со средневековыми соборами Европы или с греческими храмами. Даже компоновка главных площадей таких городов часто отчетливо напоминает алтарь. Митинги здесь позволяли не ограничивать прихожан стенами и потолком помещений, весь небесный свод становится куполом. По прилегающим параллельным улицам, как по нефам, к алтарю стекались демонстрации.

Человек должен был ощущать себя частью целого, огромного человеческого потока, объединенного общей идеей и общей верой. От греческой агоры или европейских площадей рядом с королевскими дворцами (Эрмитаж, Шенбурн, Конкорд и т.п.) такую площадь отличала ее функция, проявленная в непригодности для гуляний тех, кто находится в главном здании, обычно фоновом для постамента. Немыслимо даже представить себе, чтобы председатель Верховного Совета республики или Городского Комитета партии вышел пройтись вдоль фонтанов под руку со своей кузиной, помахивая щегольским зонтиком. Номенклатура была надежно защищена от посторонних взглядов непрозрачными шторами и боковыми выходами из зданий. В конце концов, иногда позади площади с Лениным не было и вообще ничего, никаких зданий, и тогда объединение происходило лишь концентрически вокруг памятника.

Говоря о новых дворцах, нельзя не упомянуть их цвет.

От 18-го и до середины 20-го века в центре городов мы видим всю ту же преимущественную палитру: белый, желтый, жемчужно-серый, пастельные оттенки зеленого и голубого, терракоту. Люшер бы по этому поводу сказал что-то хорошее. В окружении таких цветов жизнь кажется легче, оптимистичнее, погода лучше, окружающий мир чище, логичнее и безопаснее. От ярко-белого легко отражается солнце, и света становится еще больше. Бело-голубой Воркуты или Минска просто сбивает с ног, заставляет зажмуриться. Если человек ежедневно видит вокруг себя эти цвета, да еще и заключенные в классическую форму, которая гармонична его восприятию красоты (а почему бы и нет, если он на этом вырос), то сама среда будет работать на гармонизацию его эмоционального состояния. Каковы бы ни были реальные риски, но мир, в котором вообще может возникнуть мысль «просто пойти погулять» – это мир, не враждебный по своей сути.

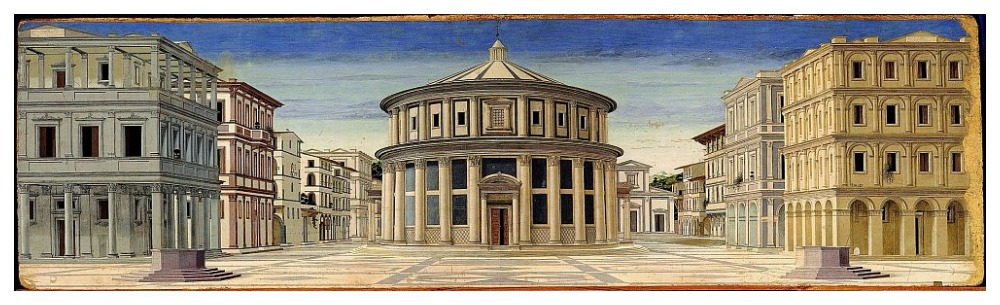

Пьетро делла Франческа. Идеальный город. Холст, масло. Ок. 1470 г. Национальная галерея области Марке. Урбино, Италия.

Но сама по себе пропорциональность позволяет надеяться только на то, что зритель сможет ухватить гармонию. Любые изменения частностей и акцентов, даже в рамках самых классических форм, отражают изменение стиля жизни и восприятия человеком самого себя. Архитектура европейского Ренессанса не смогла бы развиться без завершения Реконкисты. Между модерном и сталинским ампиром были мировая война и революция.

А теперь после кварталов высокого стиля следует его постепенное упрощение. После разоблачения культа Сталина и этот стиль в свою очередь, как когда-то конструктивизм, тоже был объявлен идейно ошибочным, слишком расточительным и потому запрещенным. В стране началась «борьба с архитектурными излишествами».

Некоторое время перед нами все еще будет кирпич или какой-то другой камень, но декор постепенно становится все лаконичнее, а масштабы окон, дверей и балконов – все соразмернее человеческой фигуре.

Постепенно в палитре начинает появляться серый цвет. До этого момента серыми были только те места, где облупилась краска, обнажив бетон или шпатлевку. Такие кляксы указывали на недострой или на недостаток усидчивости у местных властей. Теперь же «голыми» серыми становятся целые фронтальные стены домов и, тем более, дворы.

Прослойка поздних кирпичных сталинок, в которых все еще угадывается былое величие, обычно не превышает и получаса насквозь, даже в самых крупных городах. Уж если где-то начиналось стремление к упрощению и удешевлению, к так называемому массовому жилью, то материалы и технологии менялись стремительно.

Любой праздно гуляющий скорее с интересом пройдет километр, наблюдая вокруг себя красивое, но и разнообразное, чем даже, быть может, что-то более «красивое», но однообразное. С интересом идти по однообразию можно, только если что-то происходит в это время в самом человеке. Например, если он идет не один, а беседует. Или если он слушает музыку, которая меняется. Или если находится в измененном состоянии сознания и сосредоточен на своем внутреннем мире (например, пьян или под наркотиками). Я сейчас сделаю довольно смелое предположение, которое, тем не менее, кажется мне релевантным на уровне ощущений. В районах с однотипной застройкой главным развлечением населения быстро становится любовь. Если мы пойдем дальше по городу, то я покажу, что имею в виду.

Город по человеческой мерке

О безвременьи, в которое погружаешься, попадая в кварталы однотипных домов американского пригорода или русской деревни написано немало литературных произведений. Другое дело, что безвременье деревни и пригорода воспринимается обычно как мягкое и подверженное разрушению, тогда как безвременье камня, железа и бетона порождает ощущение жесткости и даже жестокости.

Взгляд фиксирует не только форму, но и дает пищу уму для предположения о тактильных свойствах предметов. Эмоции реагируют на всю эту информацию вкупе. То, на что мы смотрим снова и снова, может ощущаться как скрипучее, безопасное или податливое, как величественное, холодное и восхищающее, как шершавое, как нелепое, холодное или тупое. Это в буквальном смысле ощущение человеком его окружающего мира.

Новое жилье в 60-х строится из панелей железобетона и называется хрущевкой. Существует несколько сотен моделей таких домов, строили их здесь вплоть до начала 90-х.

Вообще-то, на месте хрущевок раньше располагались бараки и частный сектор. Барак – это такая самая примитивная стоечно-балочная система. Так строили еще до нашей эры, здесь нечего изобретать: четыре стены, крыша, перегородки. Бараки бывали одно-, двух- и даже четырехэтажными. Где относительно тепло, там они были из дерева, а где похолоднее, там в ход шли камень и бетон. Последовательное раскулачивание, голодомор, массовые переселения народов и индустриализация приводили к миграциям миллионов людей из деревни в города. Те, конечно, были к этому не готовы, и капитальное строительство не могло успевать за реальной миграцией. Так что вариантов для жизни было по большому счету два: уплотнение уже существующего жилья (коммуналки) и быстрое дешевое возведение временных построек для сиюминутного решения жилищного вопроса. Ничто не бывает таким вечным, как временное. Вот примеры бараков постройки 1930-х годов, в которых все еще живут в 2018-ом:

Отдельные социологи называют послевоенное поколение беби-бумерами. В частности, потому, что рожали действительно много. Если посмотреть на кривую прироста населения, то мы увидим после очевидного военного спада резкий взлет рождаемости, достигающий пика в 60-е. Во многом этот пик связан с улучшением жилищных условий, то есть, с расселением бараков и коммуналок в новые панельные дома, выполненные по наилучшим на тот момент технологиям. Эти технологии позволяли строить быстро, дешево и унифицировано, то есть, качество миллионов домов в разных углах страны можно было контролировать, организованно выполняя работы по ГОСТам и используя единые материалы и лекала. Люди будущего из бараков в конце концов получили ватерклозеты, систему центрального отопления, электричество и газ.

Как бы античеловечно ни выглядели эти постройки по сравнению с антикой, но, по сути дела, хрущевка – это самое человечное и человеко-ориентированное жилье, которое существовало на нашей земле, с тех пор, как люди еще строили себе дома своими руками. Формулируя ГОСТы, архитекторы снимали мерки с реальных людей: рост, ширина плеч, размах рук, подъем ноги, удобный для пользования лестницей. «Лестничный марш опирается на лестничные площадки, стыки заделываются цементом М500. Размер проступи ступени равен 280 мм, а подступенка - 140 мм».

Но здесь уже не могло быть никаких излишеств. Крыши плоские, а карнизы исчезли вовсе. Классическая арка с полусферой сменилась на функциональный прямоугольный проем в стене, и, пожалуй, эта перемена особенно сильно влияет на общее впечатление. Арка радостна, как радуга, упруга, как лук для стрельбы, величава, как излучина реки (с). А прямоугольный проем – это просто проем.

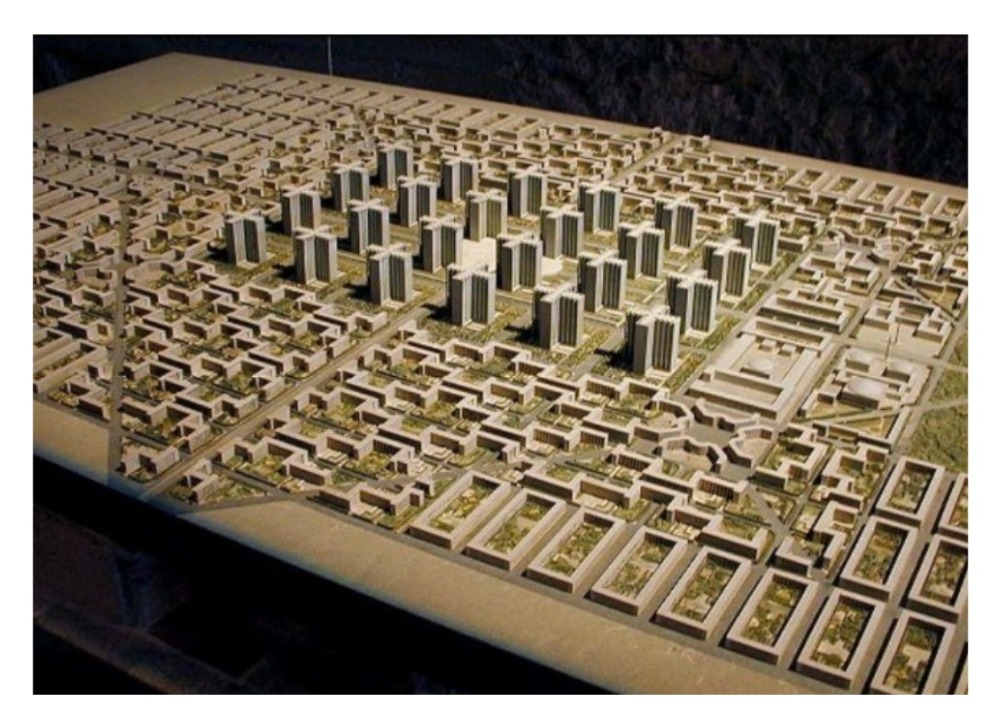

Сама идея строительства домов, полностью лишенных декора, но зато максимально доставляющих нам саму функцию жилья для человека, не прямым, но, тем не менее, явным путем наследует как русскому конструктивизму, так и всей европейской традиции модернизма первой трети 20-го века. Вот, например, проект Шарля-Эдуара Жаннере Гри (Ле-Корбюзье) и Пьера Жаннере, который называется «Современный город на три миллиона жителей». Он был представлен еще в 1922-ом году и являлся макетом того, как архитекторы предлагали преобразовать Париж, снеся при этом большую часть его исторических зданий.

Идея была прекрасна: город избавлялся от непроветриваемых коридоров кривых улиц, от замкнутых дворов без света и воздуха, снимался разрыв между престижными районами и трущобами. По идее, люди должны были начать почаще гулять пешком по зеленым зонам, заполняющим собой все пространство между домами. В общем, замысел отнюдь не в том, чтобы создать скучную жилую среду для окраин, и где можно только выспаться между рабочими буднями.

Чем в большей степени наш город N индустриально развит и чем больше рабочих рук он смог трудоустроить в себя, тем больше в нем этих панельных домов постройки 60-80-х годов, хрущевок. Эстетика зависела от бюджетов, выделяемых на строительство. Те города, которые проектировали с нуля, например, по случаю обнаружения где-нибудь поблизости залежей полезных ископаемых, выглядят гораздо более человеко-френдли, чем застройка уже существующих поселений вширь.

В одном из таких городов, созданных с нуля, мне посчастливилось родиться. Тынду строили приезжие из разных городов, и в тех районах, которые им отвели, каждая бригада могла воплотить свои эстетические предпочтения с отсылкой к родным местам. Такой город мало того, что построен для удобной жизни формата «работа-дом-досуг», но еще и эстетически разнообразен, насколько вообще может быть разнообразен город по ГОСТу.

Другой пример человеко-ориентированной панельной застройки мне встретился в Литве – город Висагинас, построенный на месте совсем небольшого поселения, для обслуживания открытой в начале 80-х Игналинской АЭС.

Но это, конечно, исключения. А правило выглядит так: несколько километров или даже десятков километров практически идентичных 3-9-этажек. Цвет серый. Допустимы так же желтый и белый, цветная мозаичная облицовка. В районах крайнего севера стены делали яркими по показаниям врачей.

В декоре, в основном, используется коричневый (скаты окон, балконы, крыши, козырьки над входом в подъезд) и зеленый. Особенно вероятен зеленый во внутренней отделке общих помещений. И здесь мы приближаемся к теме любви.

Повторюсь, что хрущевки – это расселенные бараки и коммуналки. Основные жители этих новых домов – рабочие, служащие и молодая техническая интеллигенция, приезжие или отделившиеся от родителей.

Досуг человека формируется через то, что не есть его обязанность, но что при этом отвлекает и развлекает, позволяет психологически разгрузиться. Стиль проведения времени во многом наследуется из семьи или подсматривается у окружения. Так мы узнали, что в мире существует книга, телевизор, дискотека, спорт, искусство. Преобладающие в окружении формы занятий – первое, что мы примеряем к себе в поиске своего варианта, куда девать время, а девать его все равно приходится, как бы мы ни были загружены обязательствами. Поэтому подросток, обучающийся в ФЗУ, живущий в окружении ровесников, едва ли поедет проводить свой досуг, прогуливаясь по парку с лебедями. Такая возможность для начала должна просто прийти ему в голову и пройти фильтр адекватного поведения, приводящего к решению его индивидуальных задач – социализации и психологической разгрузке. В условиях средового дефицита, человек достаточно рано обнаруживает возможность развлечься путем испытывания своих собственных чувств. Это открытие может привести к увлечению книгами, кино, играми, но для всего этого нужны материальная база и навык связывания чувств с этими конкретными практиками.

На уровне глаза, проходя кварталы застройки этой эпохи, на первых этажах домов мы видим попеременно продуктовые магазины, салоны красоты, магазины доступной одежды для всей семьи. Иногда мелькают столовые, автозапчасти и аптеки. Все эти районы – такие агломерации быта семьи и отношений. Если мы видим идущих по улице людей, то, скорее всего, они идут или в гости, или домой. Здесь не прогуливается просто так никто, кроме гопников и влюбленных пар. Мужчины и женщины избегают ходить в темное время суток одни, интуитивно чувствуя, что привлекают к себе внимание. Бабушки сидят на лавочках, только если где-то рядом есть частный сектор (добавляющий за счет своей природной фактуры элементы деревенской безопасности и домашнего тепла).

Человек рождается, двигается по обязательным элементам школа-послешкольная учеба-работа, и по ходу дела осваивает навык развлечения себя испытыванием чувств и думанием мыслей. Голова работает непрерывно, ей нужно думать, пока она бодрствует, а предмет мыслей связан с ценностями. Мысль, не затрагивающая ценности, в голове не оседает. Если среда предоставляет недостаточный спектр практик, которые человек смог бы связать со своим собственным удовольствием, то он использует те, что обнаруживает сам. И это именно любовь, точнее отношения в широком смысле, которые всегда под рукой, даже когда больше нет вообще ничего. Ни денег, ни визуального, ни смыслового разнообразия. В любой жизненной ситуации, даже в условиях тюрьмы или ссылки мы можем обратиться к тому, кто кому и что сказал, кто кого и как понял, кто лучше, кто хуже, и как нам с этим быть. Может сложиться целый мир, где нет ничего интереснее отношений, потому что сформировался навык из этих мыслей извлекать чувства, их перепады и ощущение осмысленности переживаемой жизни. Я не хочу связывать этот навык с архитектурой напрямую, но, как и эллины, думаю о связи его формирования с бедностью и однообразием окружающей среды. Строго говоря, такой навык может сформироваться в любых условиях, если его подкреплять, но в условиях ограниченной визуальной и смысловой среды он подкрепляется быстрее.

Когда знаешь, что будешь бесконечно идти вдоль одного и того же дома, бывает трудно решиться вообще выйти из квартиры, из района или из города без особой на то нужды. Тем более, что именно здесь ты чувствуешь себя своим – эта среда, хоть жесткая и холодная, сделанная из железобетона, но все-таки она сделана по твоей мерке. Высота потолков, ширина дверей и окон, все это про тебя, а не про каких-то людей будущего или прошлого. Этот мир не намекает снова и снова, что ты мал, слаб и не дотягиваешь до великих. Хрущевка – среда изначального тотального равенства и оттого сверхзначимости самых минимальных различий. Острую зависть вызывают те, кто похож на нас в целом, но отличается в частности. Недоступное же почти никогда не воспринимается как вызов, а само представление о доступном варьирует от личного опыта и насмотренности на окружающий мир. В таких районах часто приходит мысль, что бытие определяет сознание, хотя в центре города и дальше по ходу отдаления ты почти уверен в обратном.

Некоторые города на этом и заканчиваются. Обычно это связано с тем, что в 90-х градообразующее предприятие закрылось, а люди уехали.

В России существует огромное число поселений, состоящих из полностью и частично заброшенных каменных и железо-бетонных домов. Это не «деревня», которая умирает, когда ее жители перебираются в город. Здесь скорее испытываешь ощущение, что напал на следы какой-то древней цивилизации инков или ацтеков. Когда-то здесь были красивые города, жили люди, все вокруг кипело, но что-то произошло (чума? оспа?), и люди отсюда ушли или умерли, а камни остались стоять. Был город. Проект закрыт.

Мало кому удавалось успеть нормально продать жилье. В основном, люди просто оставляли квартиры вместе с крупногабаритной мебелью. После того, как хозяева уезжали, какие-нибудь мирные мародеры-соседи выбивали окна, взламывали двери, и теперь по квартирам гуляет ветер и шуршит отклеившимися обоями.

Те, кто уезжал, начинали жизнь с совершенно чистого листа. Темы родового гнезда, привязанности к дому, клана, ощущения связи с землей, с историей своего города или своего народа оставляют после себя такой же сквозняк и скрип квадратов линолеума, положенного на доски, положенные на землю, тряпки и газеты. Но едва ли лучше со всем этим обстоит дело у тех, кто остается, потому что некуда и незачем ехать. Жить на обломках великой цивилизации, глядя, как она разрушается, сложно. Хотелось бы мне, чтобы социологи собрались с силами и провели какое-нибудь исследование психологических показателей людей, живущих в этих местах. Уровень депрессии, самоотношение, статистика суицидов.

Другое дело, если мы попадаем в город, который пережил очередной катаклизм истории, 90-е годы 20-го века, с пользой для себя. В конце концов, изо всех этих умирающих городов люди должны были куда-то приехать.

Имя этих новых районов – новостройки. Они могут быть и целиком из панелей железобетона, но чаще попадаются панельно-кирпичные. Эстетика частично еще наследуется от хрущевок, особенно, в ключе борьбы с архитектурными излишествами, хотя появляется некоторое разнообразие в компоновке балконов и лоджий, этажности и даже эксперименты с формой плана дома, если смотреть на него сверху.

Обычно, если такие дома есть, то точечно они обнаруживаются уже среди поздне-сталинской архитектуры. Рядовая новостройка 90-х – это 11-16-этажка, вдруг вздымающаяся посреди пятиэтажек на месте бывшего пустыря или автостоянки. За счет того, что дом моложе своего окружения, он выглядит несколько лучше и благоустроеннее, хотя знающие люди знают и об экономии на стройматериалах, и об упразднении ГОСТов, и о коррупционной составляющей разрешения на само строительство дома на месте радиоактивного могильника. Тем не менее, жители такого дома ощущают свои условия несколько лучшими, чем у соседей из хрущевок. Это чувство поддерживается и уникальностью жилья. Хотя, когда череду рутины прерывает хоть что-нибудь свежее, то выигрывают от этого все.

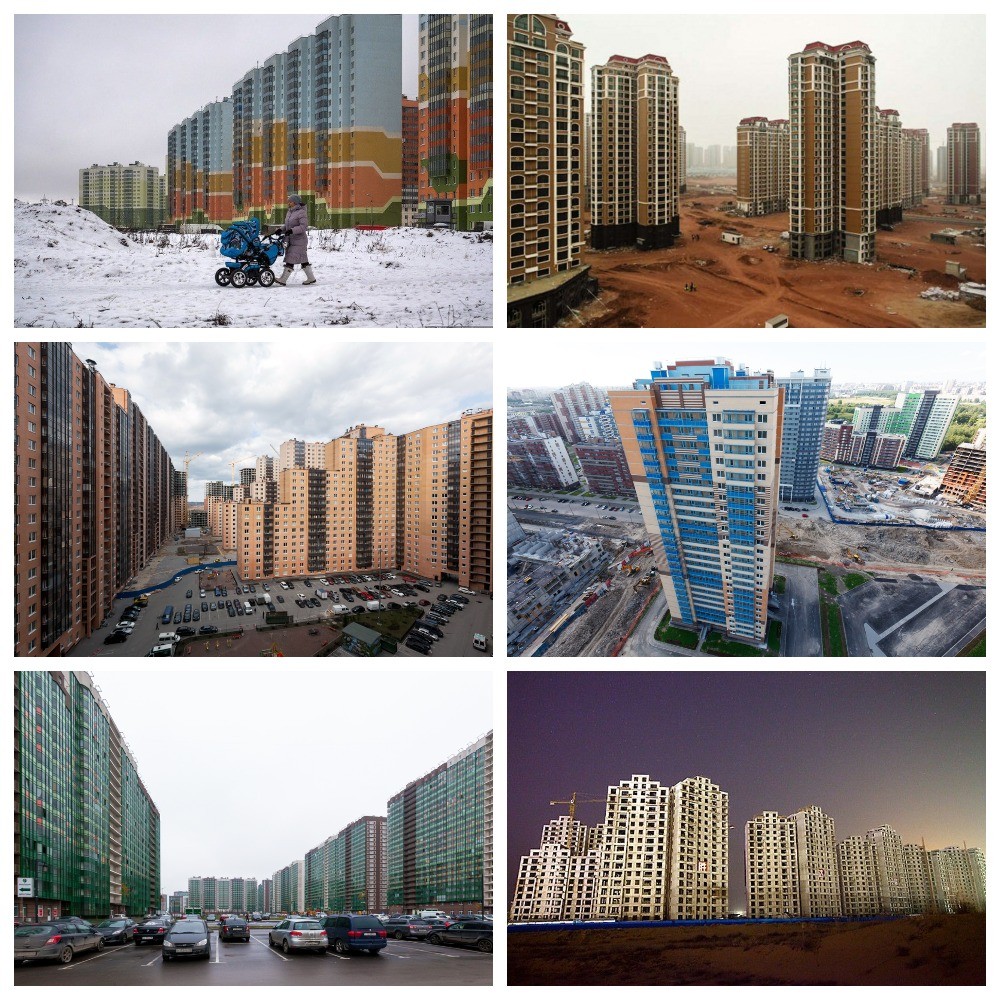

В конечном счете, у нас перед глазами возникают уже целые новые районы из высоток, где раньше существовал только частный сектор или вообще ничего, чистое поле. Этажность стремится вверх, количество квартир в доме может превышать несколько сотен. Цвет серый, белый, фиолетово-коричневый (широкое распространение этого цвета меня интригует) и красный кирпич. Инфраструктура всегда очень слабая.

К концу 90-х точечное строительство таких панелек постепенно сменяется на выкуп строительными компаниями гектаров земли, чтобы создавать целые микрорайоны в едином стиле. Картинка таких кварталов выглядит несколько гармоничнее, чем панельные монстры, и, пожалуй, несколько менее депрессивной. Более новые и симпатичные дома, естественно, привлекают к себе магазины и места общепита, нацеленные на более высокий уровень потребления. Конечно, самые дорогие магазины находятся в тех же зданиях, что театры и музеи, а самые доступные – там, где в них есть наибольшая потребность и обеспеченная проходимость. Но вот средний сегмент ищет себе такую среду и визуальное окружение, чтобы оно вызывало к себе комплиментарные ассоциации. Система поддерживает и развивает сама себя, поэтому в городах постепенно появляются «плохие» и «хорошие» районы, происходит расслоение при прочих относительно равных условиях (типы домов, планировка кварталов, базовая инфраструктура и транспортная доступность).

Город при городе

Внутренние территории цельных микрорайонов, возводимых одним застройщиком, обычно благоустроены, в наличие есть рестораны средней руки и частные детские сады. С транспортной доступностью и пробкоемкостью как повезет. Но если центр города был соразмерен Богам, средний сегмент – человеку, то эти районы вызывают больше ассоциаций с животным миром.

Соты, муравейник, маленькие аквариумные рыбки. Маленькие норки, уютные гнездышки, пчелиные улеи, кладки яиц. Цвета, в основном, светлые и однозначные, но возможны всполохи ярких красок и геометрических фигур: линии, квадраты, полосы цветового градиента.

Здесь жизнь, которая одновременно унифицирована и замкнуто индивидуалистична. В двух одинаковых студиях, 25 метров площадью, может стоять совершенно одинаковая мебель из Икеи. В одной их них будет жить молодой зажиточный и одинокий айтишник, а в другой – большая дружная семья из Узбекистана. Они не будут здороваться друг с другом, как и почти все здесь.

На фоне этих гигантских изваяний окружающая природа, кусты и деревья выглядят настолько крошечными, что воспринимаются как пустыня или степь. За счет своего размера, это огромные дома в нигде. Переместить их на другую пустыню, и ничего не изменится. Даже, кажется, если переместить их на другую планету. Волны динамической пустоты разбиваются о стены зданий, как о скалы.

Жизнь здесь, должно быть, постепенно избавляет от страха высоты за счет непрерывной десенсибилизации. Конечно, если бы это была гора, на вершину которой человек поднялся и осматривал то, что внизу, тогда ему было бы не все равно, что он стоит в километре над уровнем моря. Но здесь особое значение приобретает не сама высота, а вид из окна, чтобы не было слишком близко к окнам напротив, а еще лучше, чтобы вдалеке был простор или вид на город. Крошечный человек, перед которым раскинулась целая огромная планета. Но это, повторюсь, в лучшем случае.

А если смотреть снизу наверх, то непонятно, есть ли там что-то живое, когда свет не горит. Слишком далеко, чтобы увидеть шторы и сидящую на подоконнике кошку, даже если она там есть. В таком доме любой может создать себе свой мир, изолировавшись, «забыв» о том, что снаружи. Красота не довлеет, а уродство не ранит, все в руках самого человека.

Эти квартиры обычно дешевы, но сами районы считаются хорошими, почти престижными. Здесь можно подсмотреть нового человека, россиянина-горожанина, который живет в эстетических условиях насекомого мира, но зато создает свой мир внутри головы и своей комнаты, и наполняет его хоть Шубертом, хоть аятами. И, конечно, он никогда не ходит здесь гулять пешком иначе, чем до детской площадки или в магазин шаговой доступности. Выйти из дома как выйти в космос. Даже влюбленным парам и гопоте здесь негде приткнуться. Вокруг почти ничего нет, все важное находится или внутри, или требует транспорта.

Анонимность быта нарушается разве что гражданскими инициативами и социальными сетями, где жители домов обсуждают планы на благоустройство или летнее отключение горячей воды. Такое ощутимое на уровне всех органов чувств равенство становится хорошей почвой для переоткрывания идеи низовой демократии.

Если мы действительно дошли сюда пешком, то, скорее всего, страшно устали. Возможно, что отдохновением нам станет какой-то частный сектор все еще в черте города, состоящий равно из дач и из полноценных жилых домов, где будут куры, парники и забор. Не все любят этот тип отдыха, я бы, наверное, скорее нашла какой-то условный мотель для дальнобойщиков на выезде, но присмотреться стоит.

В ожидании Годо

Похоже, что мечта о сельской жизни на свежем воздухе без толчеи и стрессов появилась тогда же, когда были построены первые города. По крайней мере, уже граждане греческих полисов воспевали Аркадию, реальную область в центре Пелопонесского полуострова, где, почти как в раю, тихо и безмятежно пастухи пасли свои стада. Впрочем, экзистенциальная тревога настигала и их. На картине Пуссена мы видим, как эти пастухи пытаются разобрать надпись на древней гробнице: Et in Arcadia ego. Что можно перевести от имени человека: И я был в Аркадии, то есть, был, и все-таки умер. Или от имени самой смерти: Есть я и в Аркадии. Но, в любом случае, это memento mori, помни о смерти, так что, эскапизм обречен на неудачу.

С более приземленной точки зрения, если частный дом построен всерьез, то приближение города автоматически поднимает его цену. Но это же приближение ухудшает экологию вокруг, а та сторона, которой повернут к тебе город, едва ли выглядит приветливо. Неизвестно, когда монстр подойдет вплотную и поставит вопрос об окончании пасторальной картинки.

Существуют такие города, в которых частный сектор не сдался городу, и теперь прямо посреди высотных домов и проспектов живут куры и печное отопление.

В целом, сельская архитектура в России удивительно стабильна: квадратное или прямоугольное помещение внизу, треугольник верхнего этажа, каменная или деревянная пристройка. Если сбоку – сени, если спереди – веранда. Калининград или Владивосток – одинаково. Запах дровяного отопления, доступ в дом насекомых, скрип лестницы на второй этаж.

Вещи, которые не пригодились, хранятся в этих домах намного дольше, чем в городских квартирах. Почти все на свете можно когда-нибудь пустить на растопку или на компост.

Проблема досуга частично решается обслуживанием своих базовых потребностей, а частично – тем, что можно сделать своими руками, чего еще не было раньше. Речь может идти о скворечнике, тюльпанах, рыбалке, новой лестнице взамен старой и о чем угодно еще. Делать и переделывать – бесконечный цикл жизни. Цикличность времен года и износ натуральных материалов обеспечивает и бесконечную востребованность ручного человеческого труда. Усталость и мечты о покое уравновешиваются наслаждением от постоянного непокоя.

Русскую деревню принято демонизировать в контексте бедности и безысходности, но количество горожан, которые грезят о «своем доме» не позволяет так заблуждаться. В некоторых частных домах живут слуги. В других протекает крыша. На самом деле, это самая загадочная для меня часть психологии жизни в России.

С одной стороны, свой дом – это больше личного пространства, со всеми, должно быть, прекрасными вытекающими. С другой стороны, житель дома, не подключенного к коммуникациям, должен постоянно работать. Наколоть дрова, вскипятить воды, выкопать картошку. Существуют «современные технологии», но где они, и где российская деревня с гужевым транспортом в 2018-ом. Испытывает ли кто-нибудь комплекс неполноценности по отношению к горожанам, ощущает ли буддийское спокойствие, чувствует ли себя продолжением или частью природы? Существует ли вообще какое-то «они». Городской снобизм тоже описан в литературе.

На этом нашу прогулку можно заканчивать. Следующим шагом стали бы размышления о психологии природы, ведь лес, состоящий из елей, отличается от леса, где произрастают сладкие манго. Страна, в которой совмещаются субтропики и крайний север, может иметь общий культурный код, но не может быть унифицированной, как дом-муравейник.

Хотелось бы, чтобы когда-нибудь кто-то написал о психологии восприятия нашей природы и с этой точки зрения. Хотя бы о разнице между жителями Сочи, Благовещенска и Лабытнанги.